Ausgangspunkte der Berechnung sind die Strom-Spannungsverhältnisse im Gleichstromkreis und die Strom-Spannungs-Charakteristik des Gleichstrom-Störlichtbogens (DC-Störlichtbogens). Der Kurzschlussstromkreis ist durch die Leerlauf- bzw. Nennspannung der DC-Quelle UNn, den ohmschen Gesamtwiderstand RN und die Ersatzinduktivität L des DC-Kreises gekennzeichnet (Ersatzzweipol). Bei metallischem Kurzschluss der Zweipolklemmen fließt der metallische Kurzschlussstrom IkDC =UNn/RN. Bei einem Lichtbogenkurzschluss tritt an die Stelle der widerstandslosen Kurzschlussverbindung bzw. –brücke der nichtlineare Widerstand des DC-Störlichtbogens rLB = uLB/ikLB.

Nichtlineare Zusammenhänge lassen sich nur auf der Basis von Momentanwerten beschreiben. Man kann jedoch davon ausgehen, dass sich nach der Zündung des Störlichtbogens ein quasistationärer Zustand mit stabil brennendem Lichtbogen einstellt, der einen Arbeitspunkt des Stromkreises darstellt. Lichtbogenstrom ikLB (t) und Lichtbogenspannung uLB (t) sind zwar prinzipiell schnellen stochastischen Änderungen unterworfen. Bei stabilem Lichtbogen schwanken die Momentanwerte jedoch um den Arbeitspunkt, der den Mittelwerten von Lichtbogenstrom und Lichtbogenspannung entspricht. Die Schwankungen resultieren zum Teil aus Änderungen der Lichtbogenlänge, so dass der Arbeitspunkt auch eine mittlere Länge der Lichtbogensäule charakterisiert.

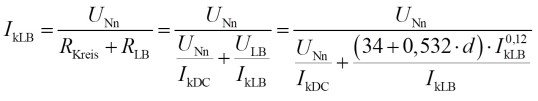

Für sich einstellende Arbeitspunkte ist eine Linearisierung des Stromkreises möglich. Auf der Grundlage einer Mittelwertbetrachtung (arithmetische Mittelwerte von Strom IkLB und Spannung ULB im Arbeitspunkt) lässt sich die lineare Stromkreisgleichung UNn = IkLB . RN + ULB (IkLB) = IkLB (RN + RLB) für die Berechnung der Strom-Spannungs-Leistungs-Beziehungen des betreffenden Ersatzstromkreises verwenden. Die Mittelwerte von Lichtbogenstrom und Lichtbogenspannung sind als Kennwerte des Arbeitspunktes nicht unabhängig voneinander, sondern stehen in einem festen wechselseitigen Zusammenhang.

Für einen bestimmten Elektrodenabstand stellt sich unter konkreten Stromkreisbedingungen (Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom bzw. Vorwiderstand) genau ein Wertepaar aus Lichtbogenspannung und Lichtbogenstrom ein. Der generelle physikalische Grundzusammenhang zwischen Lichtbogenspannung, Lichtbogenstrom und Lichtbogenlänge (Elektrodenabstand) wird als Strom-Spannungs-Charakteristik eines Lichtbogens bezeichnet.

Durch umfangreiche Labormessungen ist bestätigt worden, dass die DC-Lichtbogencharakteristik durch die Gleichung ULB = (34 + 0,532·d) · IkLB0,12 (ULB in V, IkLB in A , d in mm) approximiert werden kann.

Ausgehend davon ergibt sich für die Stromkreisgleichung

Diese Gleichung lässt sich nicht in geschlossener Form, sondern nur durch Iteration lösen (Abschnitt 4.3.1).

Die Berechnungsgrundlagen sind durch umfangreiche messtechnische Untersuchungen im Hochleistungs-Prüflabor mit Variation der wichtigen Einflussparameter in systematischen Testreihen abgeleitet und verifiziert worden.