- Start

- Fragen und Antworten

- Kopfschutz

Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Sachgebiet Kopfschutz

Allgemeines

-

Welche Übergangsregelungen gibt es für Helme nach Änderungen durch eine neu überarbeitete Norm – speziell im Hinblick auf die überarbeiteten Normen für Industrieschutzhelme und elektrisch isolierende Helme?

Eine Norm bleibt so lange gültig, bis die aktualisierte Norm im Amtsblatt der europäischen Union bekannt gegeben wurde und somit als harmonisiert gilt. Danach beginnen Übergangsregelungen für die Herstellung und Inverkehrbringung von Produkten nach der alten Norm. In einer Übergangszeit werden sowohl Helme nach der alten als auch der neuen Norm erhältlich sein.

Im Bereich des Kopfschutzes gibt es aktuell zwei Arten von Helmen, bei denen sich wesentliche Änderungen aufgrund von zusätzlichen Leistungsanforderungen der überarbeiteten Normen ergeben haben. Dies betrifft aktuell Industrieschutzhelme und elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen.Die Anforderungen der alten Norm für Industrieschutzhelme (DIN EN 397:2013-04) werden in der DGUV Regel 112-193 vom Mai 2025 beschrieben.

DGUV Regel 112-193 Benutzung von Kopfschutz | DGUV PublikationenDie Anforderungen nach der überarbeiteten Norm für Industrieschutzhelme (DIN EN 397:2025-07) werden an dieser Stelle kurz beschrieben:

Es wurden zwei Helmtypen eingeführt:

Typ 1:

Der Helm des Typs 1 bietet ein ähnliches Leistungsniveau wie der bisherige Industrieschutzhelm nach der DIN EN 397:2013-04.Er unterscheidet sich in folgenden Punkten:

- Der Helm muss hinter der Normenbezeichnung die Kennzeichnung T1 aufweisen.

- Es gibt keine konkreten Konstruktionsvorgaben mehr (z.B. Abstände im Helm und Innenausstattung).

- Für das Auslösen des optionalen Kinnriemens gibt es nur noch einen Mindestwert (150 Newton).

Typ 2:

Der Helm des Typs 2 bietet ein neu eingeführtes, erhöhtes Leistungsniveau und erfüllt folgende Anforderungen:- Der Helm muss hinter der Normenbezeichnung die Kennzeichnung T2 aufweisen.

- Die Prüfung der Stoßdämpfung im Scheitelbereich erfolgt mit der doppelten Energie und bietet dadurch eine erhöhte Schutzwirkung.

- Es wurde eine Prüfung der Stoßdämpfung an allen vier Seiten eingeführt.

- Ein Kinnriemen ist obligatorisch und weist eine Auslösekraft von mindestens 500 N auf und wird auf Effektivität geprüft.

Gemeinsame Unterschiede von Typ 1 und Typ 2 zum bisherigen Standard von Industrie-schutzhelmen nach DIN EN 397:2013-04:

- Es erfolgt eine Prüfung der Durchdringung der Helmschale durch Belüftungsöffnungen.

- Elektrische Anforderungen werden ausschließlich über die DIN EN 50365 (VDE 0682-321):2024-07 umgesetzt.

- Optionale Anforderungen für eine verbesserte Sichtbarkeit bei Tageslicht oder bei Dunkelheit

- Optionale Anforderungen an elektrostatische Eigenschaften

- Optionale Anforderungen an eine Durchdringung außerhalb des Scheitelbereichs (an allen Seiten des Helms)

- Die Kennzeichnung wurde um folgende optionale Anforderungen erweitert:

- Durchdringung außerhalb des Scheitelbereichs: OCP (Off-Crown Penetration):

OCP - Verbesserte Sichtbarkeit bei Tageslicht:

- Verbesserte Sichtbarkeit bei Dunkelheit:

- Elektrostatische Eigenschaften:

Aufgrund der erhöhten Stoßdämpfung im Scheitelbereich und einer geprüften Stoßdämpfung an den Seiten und an der Vorder- und Rückseite und einem vorgeschriebenen Kinnriemen mit einer Auslösekraft von mindestens 500 N, empfiehlt sich der Helm des Typs 2 für Tätigkeiten, bei denen eine Gefährdung durch Absturz vorliegt (siehe "Empfehlung bei einer Gefährdung durch Absturz" – Kapitel 8 der DGUV Regel 112-193).

Die Anforderungen der überarbeiteten Norm für elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Nieder- und Mittelspannungsanlagen – DIN EN 50365 (VDE 0682-321):2024-07 werden in der DGUV Regel 112-193 vom Mai 2025 beschrieben.

DGUV Regel 112-193 Benutzung von Kopfschutz | DGUV PublikationenDie Anforderungen der alten Norm für elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen – DIN EN 50365 (VDE 0682-321):2002-11 werden an dieser Stelle kurz beschrieben:

Helme nach der alten Norm sind für Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile an Niederspannungsanlagen bis 1000 Volt Wechselspannung (AC) bzw. 1500 Volt Gleichspannung (DC) geeignet. Helme nach der neuen Norm hingegen sind für Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile für Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis zu AC 17000 Volt bzw. DC 1500 Volt geeignet.

-

Woraus ergibt sich die Verpflichtung zum Tragen von Kopfschutz?

Persönliche Schutzausrüstungen, also auch Kopfschutz, sind vom Unternehmer nach vorangegangener Gefährdungsbeurteilung unter Beachtung einschlägiger Vorschriften und Gesetze (DGUV Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention", Arbeitsschutzgesetz, PSA-Benutzungsverordnung) auszuwählen und den Beschäftigten zur Verfügung zu stellen. Die Verpflichtung der Versicherten zur Benutzung des zur Verfügung gestellten Kopfschutzes ergibt sich aus § 30 "Benutzung" der DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention". Demzufolge haben die Versicherten "die persönlichen Schutzausrüstungen bestimmungsgemäß zu benutzen, regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen und festgestellte Mängel dem Unternehmer unverzüglich zu melden."

-

Dürfen Schutzhelme eingesetzt werden, die kein CE-Zeichen tragen?

Nein, dies ist ausgeschlossen. In der Verordnung über das Inverkehrbringen von PSA (8. ProdSV) wird für fast alle Arten von Kopfschutz bestimmt, dass sie innerhalb der Mitgliedsstaaten der europäischen Gemeinschaft nur in Verkehr gebracht werden dürfen, wenn sie die grundlegenden Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 erfüllen. Dies beinhaltet auch die CE-Kennzeichnung. Ausgenommen sind u.a. Schutzhelme für Streit- und Ordnungskräfte sowie Helme für Fahrer von Krafträdern.

Außerdem verlangt die PSA-Benutzungsverordnung, dass vom Arbeitgeber nur solcher Kopfschutz ausgewählt und zur Verfügung gestellt werden darf, der die erforderliche CE-Kennzeichnung aufweist und für den eine Konformitätserklärung des Herstellers vorliegt.

-

Welche Industrieschutzhelme sind geeignet für Personen, die häufig über Kopfschmerzen klagen?

Spezielle Industrieschutzhelme für Personen mit häufigen Kopfschmerzen gibt es nicht. Der Gefahr von Kopfschmerzen kann bei empfindlichen Personen nur durch Auswahl eines ergonomisch besonders geeigneten Schutzhelmes begegnet werden. Dabei sollte besonderer Wert auf eine gute Passform (Kopfgröße), ein möglichst geringes Helmgewicht und eine gute Verstellbarkeit der Innenausstattung gelegt werden. Einem Verstellmechanismus mit Drehverschluss ist der Vorzug zu geben. Im Gegensatz zu einem Rastenverschluss erlaubt er eine stufenlose und daher besonders feine Anpassung der Innenausstattung des Schutzhelmes an den Kopfumfang des Benutzers.

-

Dürfen Industrieschutzhelme mit Aufklebern versehen, farblich gekennzeichnet oder sogar umlackiert werden?

Nein, auf den Kopfschutz dürfen keine Anstrichstoffe, Lösemittel, Klebemittel oder selbstklebende Etiketten aufgebracht werden. Klebeetiketten können insbesondere bei Helmschalen aus Polycarbonat (PC) oder Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) zu Materialschäden führen.

Eine Ausnahme besteht, wenn der Hersteller ausdrücklich erklärt, dass eine Beeinträchtigung der Schutzwirkung durch Anstrichstoffe, Klebeetiketten etc, nicht zu erwarten ist.

Unterschiede

-

Welcher Unterschied besteht zwischen thermoplastischen und duroplastischen Helmschalen?

Die Formbeständigkeit thermoplastischer Kunststoffe bei Wärme ist gering. Sie kann, abhängig vom verwendeten Kunststoff, bereits bei ca. +70 °C nicht mehr gegeben sein. Industrieschutzhelme aus thermoplastischen Kunststoffen eignen sich daher nicht für den Einsatz in Heißbereichen. Dagegen kann ihre Bruchfestigkeit bei Kälte als gut bezeichnet werden. Sie kann bei bis zu -40 °C erhalten bleiben. Gängige thermoplastische Werkstoffe für Industrieschutzhelme sind z. B. Polyethylen (PE), Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder glasfaserverstärktes Polypropylen (PP-GF).

Im Gegensatz zu thermoplastischen Kunststoffen weisen Duroplaste eine sehr gute Hitzebeständigkeit auf, ihre Formbeständigkeit ist bis ca. +500 °C gegeben. Diese Helmschalen sind daher bestens für den Einsatz bei sehr hohen Umgebungstemperaturen geeignet. Darüber hinaus besitzen sie eine gute chemische Beständigkeit, weshalb sie auch häufig in Betrieben der chemischen Industrie eingesetzt werden. Gängige duroplastische Werkstoffe für Industrieschutzhelme sind z.B. faserverstärktes Phenol-Formaldehyd-Harz (PF-SF) oder glasfaserverstärktes ungesättigtes Polyesterharz (UP-GF).

-

Welche Unterschiede bestehen zwischen Schutzhelmen nach DIN EN 397 und DIN EN 50365?

Industrieschutzhelme nach DIN EN 397 sind in erster Linie dazu bestimmt, dem Benutzer Schutz vor "fallenden Gegenständen und deren Konsequenzen wie Gehirnverletzung und Schädelbruch zu bieten". Erfüllt der Helm zusätzlich die optionale Anforderung "Elektrische Eigenschaften" bietet er auch Schutz bei kurzfristigem, unbeabsichtigtem Kontakt mit spannungsführenden Teilen mit Wechselspannungen bis zu 440V. Schutzhelme, die diese Zusatzanforderung erfüllen, dürfen keine Belüftungsöffnungen aufweisen.

Im Anwendungsbereich der DIN EN 50365 hingegen wird zum Ausdruck gebracht, dass diese Norm für elektrisch isolierende Helme zum Arbeiten an unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis Wechselspannung 1000 V (AC) oder Gleichspannung 1500 V (DC) gilt. Bei Verwendung mit anderer elektrisch isolierender PSA verhindern sie eine gefährliche Körperdurchströmung durch den Kopf. Schutzhelme nach DIN EN 50365 dürfen unter bestimmten Voraussetzungen Belüftungsöffnungen haben. Schutzhelme nach der DIN EN 50365 erfüllen auch die Grundanforderungen der DIN EN 397.

Kennzeichnung

-

Was beinhaltet die Helmkennzeichnung?

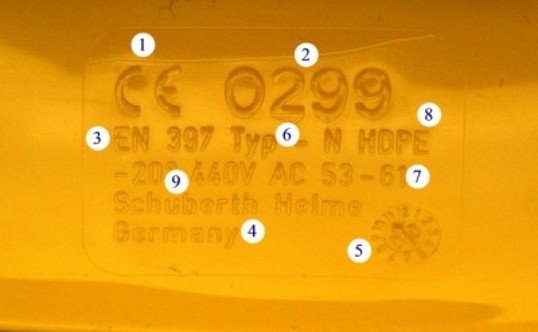

Kopfschutz muss mit der CE-Kennzeichnung versehen sein. Sie besteht entsprechend der Verordnung (EU) 2016/425 aus dem Kurzzeichen "CE" (1) und gegebenenfalls aus der vierstelligen Kenn-Nummer der gemeldeten Stelle (2), die die Produktionsüberwachung durchführt. Die CE-Kennzeichnung muss gut sichtbar, lesbar und dauerhaft angebracht sein. Hinzu kommt die jeweilige normspezifische Helmkennzeichnung. Sie muss im Regelfall eingegossen oder eingeprägt sein und beinhaltet die angewendete Norm (3), Name und Zeichen des Herstellers (4), Typbezeichnung des Herstellers (6), Jahr und Quartal der Herstellung (5) sowie die Größe bzw. den Größenbereich in cm (7). Industrieschutzhelme müssen außerdem mit dem Kurzzeichen des verwendeten Helmmaterials (8) gekennzeichnet sein. Erfüllt der Kopfschutz auch zusätzliche Anforderungen, sind diese ebenfalls in der Kennzeichnung aufzunehmen (9), z. B. Schutz bei sehr niedrigen/hohen Temperaturen, Schutz bei kurzfristigem, unbeabsichtigtem Kontakt mit Wechselspannungen bis 440 Volt oder Schutz bei Spritzern von geschmolzenem Metall.

Gebrauchsdauer

-

Welche Lebensdauer haben Industrieschutzhelme?

Das Herstellungsjahr und das zugehörige Quartal bzw. der Monat sind in der Helmschale eingeprägt. Ein Richtwert für die Lebensdauer kann der Herstellerinformation entnommen werden. Sofern diese nicht mehr vorliegt, soll ein Industrieschutzhelm, dessen Helmschale aus thermoplastischem Kunststoff besteht, nach 4 Jahren Gebrauchsdauer ersetzt werden. Besteht die Helmschale aus duroplastischem Material, kann mit einer 8-jährigen Gebrauchsdauer gerechnet werden.

Allerdings unterliegen Industrieschutzhelme einer altersbedingten Minderung ihrer Schutzfunktion. Ihre Haltbarkeit, insbesondere die der Helmschalen, hängt von mehreren Einflussfaktoren ab. Unter anderem sind hier Witterungseinflüsse, UV-Strahlung und Verunreinigungen zu nennen.

Wichtig: Nach einer starken Beaufschlagung und bei sichtbaren Mängeln müssen Industrieschutzhelme sofort der weiteren Benutzung entzogen werden.

Schutzfunktionen

-

Welchen Schutz bieten Industrieschutzhelme nach DIN EN 397 bei seitlicher Beaufschlagung?

Industrieschutzhelme sollen vornehmlich vor Gefährdungen durch herabfallende Gegenstände schützen. Deshalb verlangt die DIN EN 397 "Industrieschutzhelme" eine Stoßdämpfungsprüfung im Scheitelbereich des Helmes. Um Erkenntnisse über das Verhalten von Industrieschutzhelmen bei horizontaler dynamischer Belastung zu erhalten, wurden bei der IFA in Sankt Augustin Untersuchungen an verschiedenen Helmtypen durchgeführt.

Die Ergebnisse zeigen, dass herkömmliche Industrieschutzhelme auch bei seitlicher Schlagbeanspruchung dem Träger des Helmes einen signifikanten Schutz bieten können. Helme mit den besten Ergebnissen gewährleisteten immerhin eine Verringerung der Kopfbeschleunigung um 89 % bei Aufschlag von hinten und um 83 % bzw. 80 % bei einem Aufprall von vorn bzw. von der Seite. Selbst der Helmtyp, der am schlechtesten abgeschnitten hat, vermochte immer noch die Beschleunigung des Dummie-Kopfes um ein Drittel zu reduzieren.

-

Sind herkömmliche Industrieschutzhelme ableitfähig bzw. antistatisch?

Zu den Begriffen "ableitfähig" und "antistatisch" besteht kein einheitlicher Sprachgebrauch. Nach der DGUV Information 213-060 "Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen" gilt ein Stoff als ableitfähig, wenn dessen Oberflächenwiderstand R < 1011 Ohm bei 30 % rel. Luftfeuchte beträgt. Nur wenn zusätzlich experimentell keine Entladungen erzeugt werden können, sollte der Begriff "antistatisch" verwendet werden.

Industrieschutzhelme aus üblichen Kunststoffen erfüllen die genannten Anforderungen in der Regel allerdings nicht. Einzelne Hersteller haben Helme entwickelt, die durch die Beimischung bestimmter Zuschlagstoffe als ableitfähig nach IEC/TS 60079-32 bezeichnet werden können. Bei der Beurteilung der Ableitfähigkeit bzw. der Antistatik ist immer das "Gesamtsystem", also das Zusammenspiel von Schutzhelm, Schutzkleidung und Schutzschuhen zu betrachten.

-

Welcher Schutzhelm ist für Arbeit bei Einsatz von PSA gegen Absturz geeignet?

Grundsätzlich soll ein Industrieschutzhelm den Benutzer vor herabfallenden Gegenständen schützen. Er ist nicht dafür konzipiert im Absturzfall Schutz zu bieten. Wenn bei bestimmten Arbeiten PSA gegen Absturz getragen werden muss, empfiehlt sich die Benutzung von speziellen Industrieschutzhelmen für Arbeiten in der Höhe. Dies sind Schutzhelme, die nach DIN EN 397 "Industrieschutzhelme" zertifiziert wurden und zusätzlich auf seitliche Dämpfung nach DIN EN 12492 "Bergsteigerhelme" geprüft wurden.

Verwendung

-

Dürfen Industrie-Anstoßkappen anstelle von Industrieschutzhelmen verwendet werden?

Industrieschutzhelme sollen bei allen Arbeiten und Tätigkeiten, die Gefährdungen durch herabfallende, pendelnde, umfallende und wegfliegende Gegenstände mit sich bringen, entsprechenden Schutz bieten. Dies beinhaltet natürlich auch Schutz bei Anstoßen des Kopfes an festen Gegenständen der Umgebung.

Industrie-Anstoßkappen hingegen bieten lediglich bei Arbeiten und Tätigkeiten Schutz, bei denen der Kopf nur durch Anstoßen an harte, feststehende Gegenstände verletzt werden kann. Industrie-Anstoßkappen dürfen daher nur eingesetzt werden, wenn die Gefährdungsbeurteilung ergeben hat, dass nicht mit Gefährdungen durch herabfallende, pendelnde, umfallende oder wegfliegende Gegenstände zu rechnen ist.

-

Was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen einem Hochleistungs-Industrieschutzhelm und einem Industrieschutzhelm?

Hochleistungs-Industrieschutzhelme nach DIN EN 14052 bieten im Wesentlichen eine bessere Stoßdämpfung bei fallenden und seitlich anprallenden Gegenständen. Weiterhin bieten sie einen besseren Schutz gegen Durchdringung.

Industrieschutzhelme nach DIN EN 397 haben in der Regel ein geringeres Gewicht und geringere Abmessungen.

-

Dürfen anstelle von Industrieschutzhelmen nach DIN EN 397 auch Industrieschutzhelme verwendet werden, die einer nicht europäischen Norm für Industrieschutzhelme genügen (z. B. Schutzhelme nach der amerikanischen ANSI)?

Grundsätzlich darf jeder Helm mit Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung verwendet werden. Voraussetzung ist, dass der in der Herstellerinformation festgelegte Einsatzbereich mit der vorgesehenen Benutzung übereinstimmt.

Weitergehende gesetzliche Vorgaben müssen bei der Auswahl berücksichtigt werden.

-

Dürfen Schutzhelme nach DIN EN 50365 auch für nicht-elektrische Arbeiten eingesetzt werden?

Schutzhelme nach DIN EN 50365 erfüllen die Basisanforderungen der DIN EN 397. Insofern dürfen sie auch für nicht-elektrische Arbeiten eingesetzt werden.

-

Dürfen z. B. Verbandpäckchen oder andere Gegenstände (z. B. Gehörschutz) im Helm untergebracht werden?

Der Freiraum zwischen Helminnenausstattung und Innenseite der Helmschale erfüllt wichtige Aufgaben insbesondere im Hinblick auf das Stoßdämpfungsvermögen des Helmes und seiner Belüftungskapazität. Dies kann durch im Freiraum untergebrachte Gegenstände gestört werden. Eine derartige Nutzung ist daher nicht zulässig.

Ausstattung

-

Gibt es Industrieschutzhelme mit besonderer Innenausstattung?

Einige Helmhersteller liefern Industrieschutzhelme mit einer besonderen Innenausstattung für Personen, die aufgrund von Beeinträchtigungen durch eine Kopfverletzung keinen regulären Industrieschutzhelm tragen können. Diese Helme besitzen dann eine besondere Innenausstattung anstelle des normalen Tragekorbes. Auch für diese speziellen Helme gilt, dass sie die CE-Kennzeichnung tragen müssen und dass eine Konformitätserklärung des Helmherstellers vorliegen muss.

-

Welche Zubehöre dürfen an Kopfschutz angebaut werden?

Zubehöre für Industrieschutzhelme bzw. Industrie-Anstoßkappen sind Zusatzteile für besondere Zwecke. Sie müssen den für sie geltenden Normen entsprechen und sind ebenfalls gemäß der ermittelten Gefährdungen auszuwählen (z. B. Augenschutz, Gehörschutz, Nackenschutz). Es dürfen nur vom Helmhersteller empfohlene Zubehöre in der von ihm angegeben Art und Weise befestigt werden.

Schutzschirme, Schutzbrillen, Gehörschützer und andere Schutzmittel, die auch unabhängig vom Helm bzw. Kappe getragen werden können, gelten nicht als Zubehör, da sie eigenständige persönliche Schutzausrüstungen sind, die mit dem Industrieschutzhelm bzw. mit der Industrie-Anstoßkappe kombiniert werden können.