IPA Journal 02/2025

Human-Biomonitoring zur Überwachung der Belastung gegenüber kritischen Weichmachern

Kritische Weichmacher, zu denen auch die Phthalate gehören, finden sich in vielen Kunststoffen aber auch in Kosmetika oder Reinigungsmittel. Entsprechend sind berufliche Expositionen an verschiedensten Arbeitsplätzen in zahlreichen Branchen möglich. Einige Phthalate sind aufgrund ihrer reproduktionstoxischen Eigenschaften als äußerst bedenklich eingestuft. Eine neue, am IPA entwickelte Nachweismethode ermöglicht erstmals die Erfassung der Exposition gegenüber allen, derzeit in der EU als reproduktionstoxisch eingestuften Phthalaten. Diese neue Multimethode ist damit weltweit einzigartig.

Einsatz von Weichmachern

Weichmacher, darunter die sogenannten Phthalate, werden häufig in Kunststoffen, vor allem in PVC, verwendet, um diese flexibler und beweglicher zu machen. Da Weichmacher im Kunststoff nicht festgebunden sind, können sie wieder ausbluten oder auch aktiv, zum Beispiel durch Fette oder Öle, herausgelöst werden. Dadurch altert der Kunststoff: Er wird unflexibel und brüchig. Phthalate kommen aber auch als Zusätze in einer Vielzahl anderer Nicht-Kunststoffprodukte vor, so zum Beispiel als Löse- und Formulierungsmittel in Körperpflegeprodukten, Kosmetika, Reinigungsmitteln oder Pestiziden. So können Beschäftigte in verschiedensten Wirtschaftsbereichen, aber auch die Allgemeinbevölkerung, mit Phthalaten/Weichmachern in direkten Kontakt kommen. Bereits seit über 20 Jahren ist auch durch verschiedene Studien des IPA bekannt, dass es eine nennenswerte Hintergrundbelastung gegenüber einer Vielzahl unterschiedlicher Weichmacher bei Beschäftigten und in der Allgemeinbevölkerung gibt.

Bestimmte Phthalate, insbesondere solche, die eine Seitenkettenlänge zwischen drei und sechs Kohlenstoffatomen haben, sind auf europäischer Ebene als besonders besorgniserregende Substanzen (ʻsubstances of very high concernʼ) aufgeführt. Dies gilt vor allem aufgrund ihrer reproduktionstoxischen Eigenschaften. So können diese Phthalate die Fruchtbarkeit beeinträchtigen sowie das Kind im Mutterleib schädigen.

Grundsätzlich werden diese Phthalate auch als endokrine Disruptoren betrachtet, die das Gleichgewicht von Hormonen, insbesondere der Geschlechtshormone, bei der Entwicklung des Kindes im Mutterleib sowie im Kindes- und jungen Erwachsenenalter empfindlich stören können. Darüber hinaus gibt es Hinweise auf die Beeinflussung der Schilddrüsenhormonregulation sowie des Cortisolhaushaltes. Auch Immun- und Neurotoxizität werden diskutiert, ebenso Auswirkungen auf die geschlechtsspezifische Persönlichkeitsentwicklung.

Aufgrund ihrer gesundheitsschädigenden Wirkungen wurde in der Europäischen Union im Verlauf der letzten 20 Jahre eine ganze Reihe von Phthalaten reguliert und de facto verboten ( Tab. 1). Bereits um die Jahrtausendwende wurden erste Beschränkungen für bestimmte Phthalate in Produkten eingeführt, beispielsweise für DEHP, DnBP/DiBP und BBzP in Spielzeug und Kinderartikeln.

Inzwischen unterliegen mehr als 15 Phthalate in der EU der Autorisierungspflicht gemäß der REACH-Verordnung. Allerdings wurden nur wenige Autorisierungen erteilt, beispielsweise für Recycling-Betriebe, die DEHP-haltiges Alt-PVC verarbeiten, oder für DnBP, das in der Phasentransferkatalyse eingesetzt wird und dort schwer zu ersetzen ist. In entsprechenden Betrieben ist daher eine strenge Kontrolle der Phthalat-Exposition der Beschäftigten erforderlich. Auch in bestimmten Medizinprodukten, etwa in Blutbeuteln, findet DEHP weiterhin Anwendung.

Human-Biomonitoring zum Nachweis von Weichmachern

Im Falle reproduktionstoxischer Gefahrstoffe wie den Phthalaten ist das Human-Biomonitoring (HBM) grundsätzlich das am besten geeignete Instrument zur Ermittlung und Überwachung exponierter Beschäftigter und der Allgemeinbevölkerung. Ein HBM erfasst dabei unabhängig vom Aufnahmeweg (inhalativ, oral oder dermal) die tatsächlich in den Körper des Menschen aufgenommene (kumulative) Menge an Phthalaten. Dazu werden spezifische Stoffwechselprodukte (Metabolite) der Phthalate im Urin analysiert und die ermittelten Mengen werden auch hinsichtlich ihrer toxikologischen Relevanz für den Menschen interpretiert. Auch erlaubt ein HBM die Beurteilung von expositionsminimierenden Maßnahmen im Arbeitsschutz beim beruflichen Umgang mit Phthalaten. Ferner ermöglicht das HBM von Phthalaten eine Einordnung zusätzlicher beruflicher Belastungen unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Hintergrundbelastung in der Allgemeinbevölkerung.

Tab. 1: Liste der vom IPA im Human-Biomonitoring analysierten Weichmacher und ihre Einstufung innerhalb der EU, reproduktionstoxisch eingestufte Phthalate in Fett (übernommen aus Kasper-Sonnenberg et al. 2025).

| Weichmacher | Abkürzung | Regulierung (EC) Nr. 1272/2008 | Regulierung Nr 1907/2006 | ||

| Harmonisierte Einstufung/ Einstufung in C&L-Meldungen | Beschriftung | Annex XIV*1 | Annex XVII*2 | ||

| Di-Methyl Phthalat | DMP | - | - | - | - |

| Di-Ethyl Phthalat | DEP | - | - | - | - |

| Di-n-Propyl Phthalat | DnPrP | Repr. 2; Carc. 2 | H361; H351 | - | - |

| Di-iso-Butyl Phthalat | DiBP | Repr. 1B | H360Df | x | x |

| Di-n-Butyl Phthalat | DnBP | Repr. 1B | H360Df | x | x |

| Di-(2-Methoxyethyl) Phthalat | DMoxyEP | Repr. 1B | H360Df | x | - |

| Benzylbutyl Phthalat | BBzP | Repr. 1B | H360Df | x | x |

| Di-iso-Pentyl Phthalat | DiPeP | Repr. 1B | H360Df | x | - |

| Di-n-Pentyl Phthalat | DnPeP | Repr. 1B | H360FD | x | - |

| Di-iso-Hexyl Phthalat | DiHexP | Repr. 1B | H360FD | - | - |

| Di-n-Hexyl Phthalat | DnHexP | Repr. 1B | H360FD | x | - |

| Di-Cyclohexyl Phthalat | DCHP | Repr. 1B | H360D | - | - |

| Di-iso-Heptyl Phthalat | DiHepP | Repr. 1B | H360FD | x | - |

| Di-n-Heptyl Phthalat | DnHepP | - | - | - | - |

| Di-(2-Ethylhexyl) Phthalat | DEHP | Repr. 1B | H360FD | x | x |

| 1,2-Benzen-Dicarboxylat, Di-C6-10-Alkyl Ester | Siehe DnHexP | Repr. 1B | H360FD | x | - |

| Di-C7-11(linear and verzweigt) Alkyl Phthalat | Siehe DiHepP/ DnHepP | Repr. 1B | H360Df | x | - |

| Di-iso-Nonyl Phthalat | DiNP | - | - | - | x |

| Di-n-Octyl Phthalat | DnOP | - | - | - | x |

| Di-iso-Decyl Phthalat | DiDP | - | - | - | x |

| Alternative Weichmacher | |||||

| Di-iso-Nonyl 1,2-Cyclohexan-Dicarboxylat | DINCH | - | - | - | - |

| Di-(2-Ethylhexyl) Terephthalat | DEHTP | - | - | - | - |

*1 Annex XIV: REACH Autorisierungsliste

*2 Annex XVII: REACH-Beschränkungsliste für die Herstellung, das Inverkehrbringen und

die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, Gemische und Produkte.

Abkürzungen: Repr. 1B: Fortpflanzungsgefährdend Kategorie 1B; H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. H360F: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. H360f: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. H361: Kann die Fruchtbarkeit schädigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. H351: Verdacht auf Karzinogenität.

IPA verfügt über Nachweismethode aller reproduktionstoxischen Phthalate

Mit einer neu entwickelten und im Jahr 2025 publizierten massenspektrometrischen Multi-Methode ist das IPA in der Lage, die Exposition gegenüber sämtlichen derzeit in der EU als reproduktionstoxisch eingestuften Phthalaten zuverlässig zu erfassen. Insgesamt können mit der neuen Methode über 20 Phthalate und zwei alternative und toxikologisch weniger kritische Weichmacher (DINCH und DEHTP) anhand von 41 hochspezifischen Biomarkern im Urin überwacht und einer Expositions- und Risikobewertung unterzogen werden (Kasper-Sonnenberg et al., 2025).

Die Methodik ist so nachweisstark entwickelt, dass sich mit ihr nicht nur klassische berufliche Belastungen nachweisen lassen, sondern auch die Hintergrundbelastung der Allgemeinbevölkerung präzise erfasst werden kann.

So hat das IPA in Kooperation mit dem Umweltbundesamt (UBA) in Berlin regelmäßig gesammelte und archivierte Urinproben der Umweltprobenbank des Bundes (UPB) auf Weichmacher-Belastungen untersucht. Die UPB archiviert bereits seit Anfang der 1980er-Jahre jährlich Urinproben von jungen Erwachsenen im Alter von 20 bis 29, um diese gezielt (auch retrospektiv) auf Belastungen gegenüber den unterschiedlichsten Gefahrstoffen in der Bevölkerung zu untersuchen (Kolossa-Gehring et al., 2012).

In der aktuellen Messkampagne wurden am IPA Urinproben aus den Jahren 2014 bis 2022 analysiert und um die Daten aus früheren Messkampagnen ergänzt (Wittassek et al. 2007; Koch et al., 2017; Kasper-Sonnenberg et al., 2019). Der so kombinierte Datensatz umfasst insgesamt 1.825 Proben und deckt einen Zeitraum von 35 Jahren (1988 bis 2022) ab, deutschlandweit den bisher längsten Zeitraum für eine einzelne Gefahrstoffgruppe wie den Phthalaten.

Rückgang der Phthalatbelastungen

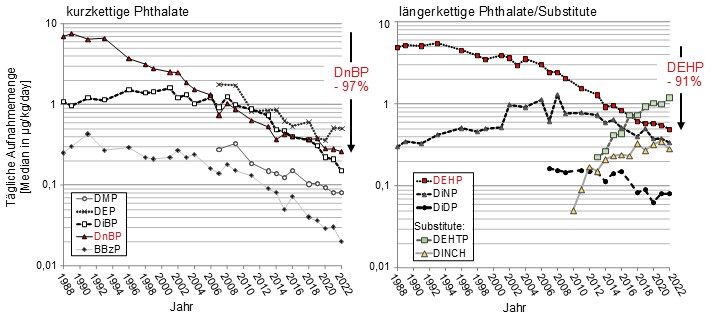

Abb. 1 zeigt die aus den gemessenen Metabolit-Konzentrationen berechneten medianen täglichen Aufnahmemengen in μg/kg Körpergewicht/Tag der relevantesten Weichmacher. Zur besseren Übersicht sind auf der linken Seite die kurzkettigen Phthalate wie DnBP, auf der rechten Seite die längerkettigen Phthalate (u. a. DEHP) sowie deren Ersatzstoffe (DINCH und DEHTP) dargestellt.

Insgesamt ist für einzelne Phthalate ein deutlicher Rückgang der Belastungen seit den ersten Messungen in den 1980er-Jahren zu erkennen. Dieser ist für DnBP mit ca. 97 Prozent und für DEHP mit circa 91 Prozent am stärksten ausgeprägt, unter anderem da diese Phthalate zu den ersten und sehr streng regulierten Gefahrstoffen gehörten. Im Gegensatz dazu nimmt die Exposition gegenüber den Ersatzstoffen DINCH und DEHTP deutlich zu. Seit 2018 übersteigt die tägliche Aufnahme von DEHTP jene von DEHP. Bislang wird dieser Anstieg als unbedenklich erachtet, da die Ersatzstoffe ein deutlich vorteilhafteres toxikologisches Profil aufweisen als die endokrin aktiven Phthalate.

Risiko für Gesamt-Phthalatbelastung sinkt

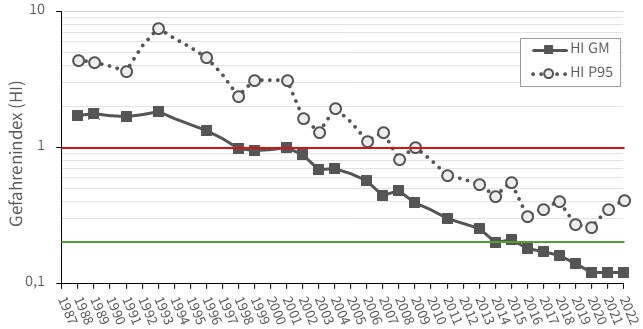

Abb. 2 stellt das Risiko der Gesamtbelastung gegenüber allen bekannten reproduktionstoxischen Phthalaten dar. Eine Überschreitung des Hazard Index von 1 – dargestellt durch eine rote Linie – bedeutet, dass gesundheitliche Effekte nicht mehr sicher ausgeschlossen werden können.

Insgesamt ist erkennbar, dass die Risiken infolge der Reduzierung der Gesamtbelastung mit den kritischsten Phthalaten deutlich gesunken sind. Während noch bis ins Jahr 2001 bereits bei der Allgemeinbevölkerung im Mittel eine nicht mehr als sicher zu bewertende Belastung vorlag, wird heute im Durchschnitt nur circa 10 Prozent der tolerierbaren Belastung ausgeschöpft. Auch das 95. Perzentil der Belastung liegt heute deutlich unter dem HI-Wert von 1. In der aktuellen Messkampagne überschritten nur noch drei Probanden (0,7 Prozent) diese „Grenze“. Die jeweiligen Überschreitungen waren dabei auf individuell hohe Einzelbelastungen spezifisch gegenüber DEHP und DnBP zurückzuführen.

Die grüne Linie bei einem HI von 0,2 berücksichtigt weitere Unsicherheiten in der Bewertung des Gesamtrisikos: Denn bislang gehen in die Gesamtbeurteilung des Mischungsrisikos nur bekannte Belastungen gegenüber den fünf kritischsten Phthalaten ein. Es ist aber auch bekannt, dass Menschen gleichzeitig weiteren Chemikalien mit endokriner Wirkung, ähnlich der von Phthalaten, ausgesetzt sind. Dazu zählen etwa polychlorierte Biphenyle, Bisphenole und ausgewählte Pflanzenschutzmittel. Der Zielwert eines entsprechend niedrigeren HI von 0,2 soll daher diese in der Realität vorhandene zusätzliche Mischbelastung bereits mitberücksichtigen.

Aktuell wird dieser abgesenkte Zielwert noch in über 5 Prozent der untersuchten Proben überschritten. Die Beurteilung und Berücksichtigung von Mischexpositionen sind aktuell auch Thema in nationalen und internationalen Gremien.

Multi-Methode überrascht mit Nachweis von reproduktionstoxischem DnHexP

Mit der neuen, vom IPA entwickelten Multi-Methode lässt sich das gesamte Spektrum der Phthalate, insbesondere aller regulierten, reproduktionstoxischen Phthalate sensitiv und spezifisch überwachen. Die Bedeutung des Verfahrens hat sich dabei kürzlich im Fall Di-n-Hexylphthalat (DnHexP) gezeigt.

DnHexP ist in der EU aufgrund seiner bekannt hohen reproduktionstoxischen Potenz nicht zugelassen. Sowohl eine berufliche Relevanz als auch umweltbedingte Belastungen schienen daher bislang als nahezu unwahrscheinlich.

Umso überraschender war der Nachweis teils erheblicher DnHexP-Belastungen in 61 Prozent von 250 untersuchten Urinproben nordrhein-westfälischer Kindergartenkinder aus den Jahren 2021 und 2022. Diese wurden im Rahmen der KiSA-Studie NRW und im Auftrag des Landesamtes für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen (LANUK) am IPA untersucht. Auch in zeitgleich laufenden Untersuchungen der Deutschen Umweltstudie zur Gesundheit (GerES VI, 2023-2024), die am IPA im Auftrag des Umweltbundesamtes durchgeführt wurden, bestätigten sich die Belastungen in der Allgemeinbevölkerung.

Durch die Auswertung von Fragebögen ließ sich die Belastung schnell auf die Verwendung eines spezifischen UV-Filters – DHHB (Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoat) in Sonnenschutzmitteln zurückführen. Daraufhin durchgeführte Analysen in Untersuchungsämtern wiesen dann auch teils deutliche DnHexP-Konzentrationen in 50 Prozent der untersuchten DHHBhaltigen Sonnenschutzmittel nach. DHHB-freie Sonnenschutzmittel waren hingegen nicht belastet. In einer vorläufigen Stellungnahme stuft der wissenschaftliche Ausschuss für Verbrauchersicherheit (SCCS) der EU-Kommission (SCCS/1678/25) die DnHexP Kontamination als technisch vermeidbar ein.

Die Kommission Human-Biomonitoring verabschiedete im März 2024 einen HBM-I-Wert für Mono-nhexylphthalat (MnHexP) in Höhe von 60 μg/L im Urin. MnHexP ist der im Urin ausgeschiedene Haupt-Metabolit des DnHexP. Dieser Wert wurde in zwei der 250 aktuell untersuchten Kinder der KiSA-Studie NRW (2023/2024) überschritten.

Fazit

Das Beispiel der Human-Biomonitoring-Untersuchungen von Weichmachern/Phthalaten und die am IPA weiterentwickelte Multi-Methode zeigen, dass ständig ein ausreichend sensitives, spezifisches und vor allem breites Methodenrepertoire zur Überwachung von Gefahrstoffexpositionen vorgehalten werden muss.

Dieses Repertoire sollte neben den neuen Ersatzstoffen auch alle regulatorisch „verbotenen“ oder stark beschränkten Gefahrstoffe beinhalten. Nur so können Belastungen durch prozessbedingte Verunreinigungen aber auch Belastungen durch Einträge aus weniger strikt regulierten, globalen Märkten erkannt und überwacht werden. Das breite Methodenspektrum und die Vielzahl der überwachten Biomarker dienen somit nicht nur der Pflicht-Überwachung bekannter Gefahrstoffexpositionen, sondern auch als Frühwarnsystem für neue oder bisher unberücksichtigte Expositionen. Auch für die zukünftige Bewertung von Mischexpositionen sollte ein möglichst breites Biomarker-Spektrum erfasst werden.

Kurz gefasst

Neue Human-Biomonitoring Weichmacher-Multimethode am IPA erfasst alle derzeit toxikologisch relevanten, regulierten Phthalate, aber auch aktuelle Substitute.

Untersuchungen zeigen deutlich abnehmende Belastungen gegenüber den meisten Phthalaten, jedoch steigen die Belastungen mit Ersatzstoffen (DINCH, DEHTP) an.

Neue Belastungen gegenüber dem endokrinen Disruptor DnHexP lassen sich auf einen kontaminierten UV-Filter (DHHB) zurückführen.

Autorinnen und Autoren

Prof. Dr. Thomas Brüning

Dr. Holger M. Koch

Dr. Heiko U. Käfferlein

Dr. Monika Kasper-Sonnenberg

Claudia Pälmke

Dr. Sonja Wrobel

IPA

Info

Am Arbeitsplatz gelten für Phthalate, basierend auf den technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) und der Gefahrstoffverordnung in Deutschland Grenzwerte, zum Beispiel für DEHP, Dn/DiBP, BBzP und DiNP. Branchen, mit besonderer Wahrscheinlichkeit für Expositionen gegenüber Phthalaten, sind in der Regel solche, in denen Kunststoffe, Gummi oder ähnliche Materialien hergestellt oder verarbeitet werden. Aber auch Branchen, die Farben und Klebstoffe herstellen/verwenden, sowie branchenübergreifende Anwendungen von Phthalaten als Additive, Lösungsmittel, Formulierungsmittel oder Stabilisatoren können betroffen sein. Die Grenzwerte basieren auf dem Gehalt von Phthalaten in der Luft und sind mit den Beurteilungswerten einer inneren Exposition, die im Urin gemessen wird, nicht vergleichbar. Auch zu beachten ist, dass einige Phthalate leicht über die Haut aufgenommen werden können (z. B. DnBP und DEHP). Für mit „H“ gekennzeichnete Arbeitsstoffe sollten im Zuge von Schutzmaßnahmen für Beschäftigte grundsätzlich die Konzentrationen im Urin gemessen werden.

Literatur

Kasper-Sonnenberg M, Pälmke C, Wrobel S, Brüning T, Murawski A, Apel P, Weber T, Kolossa-Gehring M, Koch HM. Plasticizer exposure in Germany from 1988 to 2022: Human biomonitoring data of 20 plasticizers from the German Environmental Specimen Bank. Environ Int. 2025:109190. DOI: 10.1016/j.envint.2024.109190

Kasper-Sonnenberg M, Koch HM, Apel P, Rüther M, Pälmke C, Brüning T, Kolossa-Gehring M. Time trend of exposure to the phthalate plasticizer substitute DINCH in Germany from 1999 to 2017: Biomonitoring data on young adults from the Environmental Specimen Bank (ESB). Int J Hyg Environ Health 2019; 222: 1084-1092 DOI: 10.1016/j.ijheh.2019.07.011

Koch HM, Rüther M, Schütze A, Conrad A, Pälmke C, Apel P, Brüning T, Kolossa-Gehring M. Phthalate metabolites in 24-h urine samples of the German Environmental Specimen Bank (ESB) from 1988 to 2015 and a comparison with US NHANES data from 1999 to 2012. Int J Hyg Environ Health 2017; 220: 130-141 DOI 10.1016/j.ijheh.2016.11.003

Kolossa-Gehring M, Becker K, Conrad A, Schröter-Kermani C, Schulz C, Seiwert M. Environmental surveys, specimen bank and health related environmental monitoring in Germany. Int J Hyg Environ Health 2021; 215: 120-126 DOI: 10.1016/j.ijheh.2011.10.013

Wittassek M, Wiesmüller GA, Koch HM, Eckard R, Dobler L, Müller J, Angerer J, Schlüter C. Internal phthalate exposure over the last two decades – a retrospective human biomonitoring study. Int J Hyg Environ Health 2007; 210: 319-333. doi: 10.1016/j.ijheh.2007.01.037