IPA Journal 02/2025

Post-COVID – Welche Rolle spielt das Immunsystem?

Obwohl die Weltgesundheitsorganisation die Corona-Pandemie im Mai 2023 für beendet erklärte, leiden viele Menschen gesundheitlich auch weiterhin an den Folgen der Infektion in Form von Long- und Post-COVID. Die Ursachen dieser komplexen Multiorganerkrankung sind bislang nicht ausreichend geklärt, doch das Immunsystem wird auch hier eine wichtige Rolle spielen. Ein von der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege initiiertes Forschungsprojekt am IPA soll dazu beitragen, den Zusammenhang zwischen dem Immunsystem und den Long-COVID-Symptomen besser zu verstehen.

Die Corona-Pandemie, ausgelöst durch das SARS-CoV-2-Virus, breitete sich ab Ende 2019 weltweit aus und führte zu erheblichen gesundheitlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Die Unfallversicherungsträger unterstützten mit branchenspezifischen Empfehlungen und Beratungen die Arbeitgeber bei allen Fragen rund um Corona, wie beispielsweise zum Infektionsschutz der Beschäftigten.

Gleichzeitig musste insbesondere für Berufsgruppen mit erhöhtem Infektionsrisiko geprüft werden, ob die COVID-19-Erkrankung von Versicherten infolge einer nachweislich beruflich erworbenen Infektion als Berufskrankheit BK-Nr. 3101 anerkannt werden kann. Eine Anerkennung kommt bei Personen in Betracht, die im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium arbeiten oder durch eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße ausgesetzt sind. Dazu gehören zum Beispiel Beschäftigte in der Personenbeförderung, der Fleischverarbeitung, in seelsorgerischen Berufen und Tätigkeiten im Polizeivollzugsdienst.

Die hohe Anzahl an BK-Verdachtsanzeigen erfordert einen erheblichen personellen und organisatorischen Aufwand bei den Unfallversicherungsträgern. Bei anhaltenden gesundheitlichen Einschränkungen, wie dies bei Long-COVID der Fall ist, müssen geeignete Rehabilitationsmaßnahmen koordiniert und individuelle Wege zur beruflichen Wiedereingliederung gefunden werden.

Corona-Infektion überstanden – Beschwerden bleiben

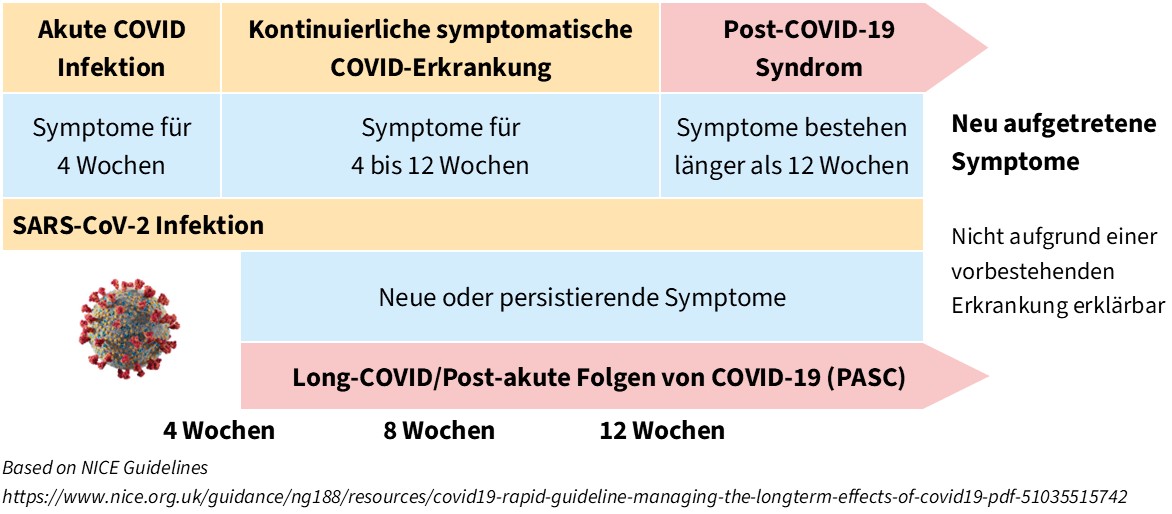

Bereits zu Beginn der Pandemie im Jahr 2020 tauchte der Begriff Long-COVID auf. Beschrieben wurde damit ein Krankheitsverlauf, der – unabhängig von der Schwere der akuten SARS-CoV-2-Infektion – länger anhält und mit verschiedenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen verbunden ist (engl.: post-acute sequelae of COVID-19, PASC). Das britische National Institute for Health and Care Excellence (NICE) definierte Long-COVID als gesundheitliche Beschwerden, die jenseits der akuten Krankheitsphase einer SARSCoV-2-Infektion noch vier Wochen fortbestehen, beziehungsweise wieder oder neu auftreten (Nice, 2020). Als Post-COVID-Syndrom (PCS) werden Beschwerden bezeichnet, die mehr als zwölf Wochen nach Beginn der SARS-CoV-2-Infektion bestehen und nicht anderweitig erklärt werden können. Der Begriff Long-COVID umfasst sowohl Symptome, die vier bis zwölf Wochen nach Beginn einer akuten COVID-19-Erkrankung auftreten, als auch das sogenannte Post-COVID- 19-Syndrom ( Abb. 1).

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat im Juli 2024 eine erweiterte Definition veröffentlicht. Danach wird Long-COVID nicht mehr anhand von Symptomen definiert, sondern erstmals als infektionsassoziierter chronischer Krankheitszustand verstanden, der mindestens ein Organsystem betrifft und mindestens drei Monate anhält, wiederkehrt, zwischenzeitlich abklingt oder fortschreitet. Auch die im Mai 2024 aktualisierte S1 Leitlinie Long-/Post-COVID hat sich dieser Definition angeschlossen (AWMF 2024).

Bei der Diagnosestellung eines PCS wird neben Symptomen, die nach einer COVID-19-Erkrankung oder deren Behandlung fortbestehen und neuen Symptomen, die als Folge der SARS-CoV-2-Infektion im Anschluss an die akute COVID-19-Erkrankung auftreten, als weitere mögliche Kategorie auch die Verschlechterung einer vorbestehenden Grunderkrankung genannt. Die S1-Leitlinie fordert für die Falldefinition auch, dass die Symptome mit „behandlungswürdiger“ Einschränkung der Alltagsfunktion und Lebensqualität einhergehen (AWMF 2024).

Welche Symptome können bei Post-COVID auftreten?

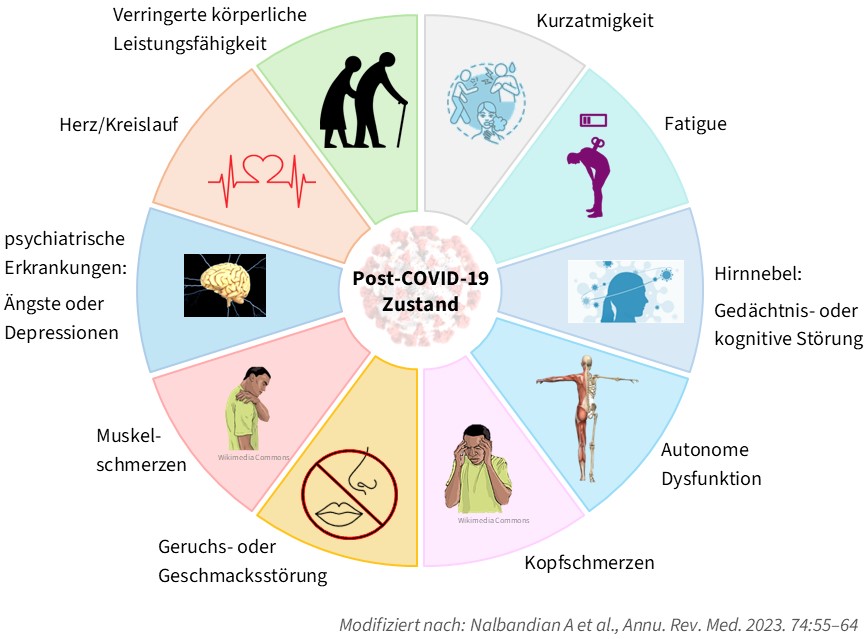

Post-COVID ist kein einheitliches Krankheitsbild – verschiedene Organsysteme können betroffen sein. Die Symptome sind vielfältig: Über 200 unterschiedliche körperliche, kognitive und psychische Beschwerden können auftreten, die sich in ihrer klinischen Ausprägung und ihrem Verlauf stark unterscheiden ( Abb. 2) (Nalbandian et al., 2023).

Die Symptome von Post-COVID können einzeln oder in Kombination auftreten. Sie führen oft zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität und zu Einschränkungen im Alltag. Wie auch nach anderen Viruserkrankungen stehen systemische Beschwerden wie starke Erschöpfung und verminderte Belastbarkeit im Vordergrund. Auch treten kognitive Einschränkungen wie Konzentrations- und Gedächtnisprobleme auf; man spricht hier von einem sogenannten „Brain Fog“.

Pulmonale, kardiovaskuläre, thromboembolische, metabolische und neurologische Beeinträchtigungen gehören ebenfalls zu den häufigsten langfristigen Folgen – unabhängig vom ursprünglichen Schweregrad der COVID-19-Erkrankung.

Bei einem Teil der Betroffenen entwickelt sich infolge der SARS-CoV-2-Infektion zudem ein Symptomkomplex, der dem chronischen Erschöpfungssyndrom (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrom, ME/CFS) ähnelt. Charakteristisch für ME/CFS sind schwerwiegende, langanhaltende Einschränkungen der körperlichen und psychischen Leistungsfähigkeit. Bereits kurze körperliche oder geistige Anstrengungen können zu einer deutlichen und anhaltenten Verschlechterung der Beschwerden, dem sogenannten Post-Exertionelle Malaise (PEM), führen. Die Ursachen sind bislang nicht ausreichend geklärt, doch deuten Untersuchungen darauf hin, dass Immunreaktionen nach Virusinfektionen eine wichtige Rolle spielen.

Post-COVID und Immunsystem

Somit ist davon auszugehen, dass eine vom Virus ausgelöste Fehlfunktion des Immunsystems eine zentrale Rolle beim Post-COVID-Syndrom (PCS) spielt. Neben den Gewebeschäden, die durch die Infektion mit SARS-CoV-2 verursacht wurden, wurde auch eine Virusreaktivierung diskutiert.

In Forschungsansätzen wird ebenso überprüft, ob die Bildung von Autoantikörpern, die die Funktion wichtiger Immunzellen beeinträchtigen können, eine Ursache sein könnte. Weiterhin könnte als Folge der Virusinfektion auch die Regulation durch Immunzellen aus dem Gleichgewicht geraten, beziehungsweise fehlerhaft sein. Eine solche Fehlregulation kann zu einer anhaltenden Stimulation des Immunsystems und damit zu chronischen Entzündungsprozessen führen (Choutka et al., 2022).

Da PCS kein einheitliches Krankheitsbild ist und sehr heterogene Ausprägungen zeigt, können verschiedene immunologische Mechanismen vorliegen. Die Untersuchung von Zellfunktionen und Biomarkern könnte dabei helfen, die immunologischen Zusammenhänge besser zu verstehen und die zugrunde liegenden Pathomechanismen des PCS aufzuklären.

BGW besonders gefordert

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) war durch die Corona-Pandemie in besonderem Maße gefordert. Zwischen Beginn der Pandemie und August 2023 gingen bei der BGW 410.096 meldepflichtige Verdachtsanzeigen auf eine COVID-19-Erkrankung als Berufskrankheit BK-Nr. 3101, ein. In 270.352 Fällen – dies entspricht 66 Prozent – wurde die Berufskrankheit anerkannt.

Von diesen anerkannten Fällen wurden 1,5 Prozent, also 4.069 Versicherte, durch das Reha-Management der Berufsgenossenschaft betreut. Dabei handelt es sich um Versicherte mit langfristigen, schweren Beeinträchtigungen, die unter die Definition des Post-COVID-Syndroms fallen.

Ziel der BGW ist es, betroffene Versicherte mit allen geeigneten Mitteln bei der Genesung zu unterstützen und ihnen einen schnellen Wiedereinstieg in das Berufs- und Alltagsleben zu erleichtern. Für viele Post-COVID-Betroffene ist das oft ein langer Prozess, dessen Erfolg maßgeblich von der Schwere der gesundheitlichen Einschränkungen und dem jeweiligen Tätigkeitsprofil abhängt.

Post-COVID und Immunstatus – Forschungsprojekt am IPA

Um einen möglichen Zusammenhang zwischen dem heterogenen und komplexen Krankheitsbild und dem Immunstatus zu verstehen, initiierte die BGW das Forschungsprojekt „Post-COVID und Immunstatus – Immunologische Charakterisierung von Patienten mit Langzeitbeschwerden nach einer SARS-CoV-2-Infektion unter Berücksichtigung von Biomarkern“ am IPA.

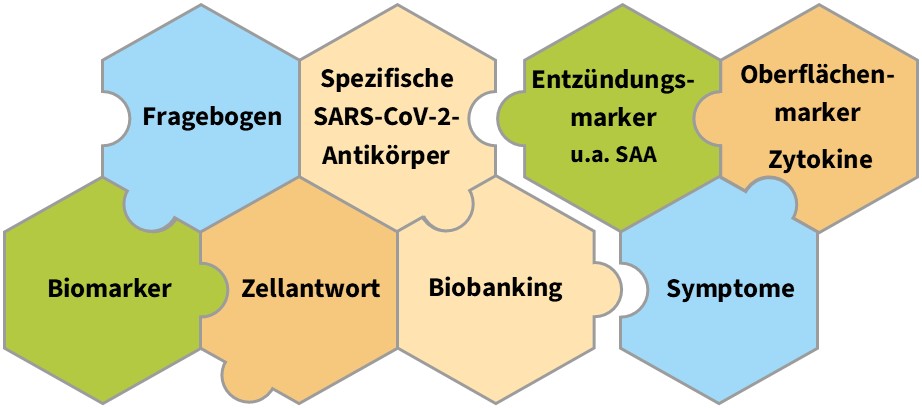

Ziel der Studie ist die Aufdeckung von Zusammenhängen zwischen fortbestehender Symptomatik nach einer COVID-19-Infektion und dem Immunstatus. Dazu erfolgt die Untersuchung eines Kollektivs mit einer bestätigten SARS-CoV-2-Infektion beziehungsweise mit einer anerkannten BK-Nr. 3101 nach einer COVID-19-Erkrankung und noch bestehender Symptomatik. Dabei sollen Zusammenhänge mit aktuellen Beschwerden, beziehungsweise dem Gesundheitszustand nach der Infektion und dem Immunstatus zum Eintritt in die Studie, nach sechs und zwölf Monaten aufgedeckt werden ( Abb. 3).

Nachdem ein Datenschutzkonzept entwickelt wurde und ein positives Votum der Ethikkommission vorlag, konnte im November 2021 mit der Rekrutierung der Probanden für die Längsschnittstudie begonnen werden. Dazu wurden 200 Fragebögen über die Bezirksverwaltung der BGW an Versicherte mit einer anerkannten BK-Nr. 3101 aufgrund einer COVID-19-Erkrankung verschickt. 72 der angeschriebenen Personen meldeten sich daraufhin bei der Treuhandstelle des IPA und wurden in die Studie eingeschlossen. Das Projekt wurde mit finanzieller Unterstützung der BGW durchgeführt.

Umfangreicher Symptomcheck und Untersuchung von Biomarkern

Insgesamt wurden 45 Probanden im Abstand von jeweils sechs Monaten dreimal hinsichtlich des Immunstatus anhand von Biomarkern und ihrer Symptomatik mittels Fragebögen untersucht. Für den Symptomcheck bei den Studienteilnehmenden wurde ein spezieller Fragebogen entwickelt. Erfasst wurden neben Alter, Geschlecht und beruflicher Tätigkeit auch wichtige Einflussgrößen wie Vorerkrankungen, Zeitpunkt der Infektion, aktuelle Beschwerden und Symptome zum Zeitpunkt der Infektion. Ebenso wurden ärztliche Diagnosen, mögliche SARS-CoV-2-Impfungen und weitere SARS-CoV-2-Infektionen abgefragt.

Im Blutserum wurden zuerst Entzündungsmarker wie Serum Amyloid A (SAA) und C-reaktives Protein (CRP), für die es bereits in der Literatur Hinweise auf eine Relevanz im Zusammenhang mit COVID-19 Spätfolgen gab, bestimmt. In Kooperation mit der Abteilung für Experimentelle Pneumologie der Klinik für Pneumologie an der Ruhrlandklinik konnten mithilfe eines Multiplexverfahrens außerdem 13 neuroinflammatorisch wirksame Botenstoffe analysiert werden.

Durch eine Zusammenarbeit mit dem von Prof. Carsten Watzl geleiteten Fachbereich Immunologie am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IfADo) standen zudem Seren von COVID-19-Genesenen ohne anhaltende Beschwerden als Kontrollgruppe zur Verfügung. Die serologischen Befunde wurden auch mit einer weiteren Kontrollgruppe verglichen, deren Seren vor der Corona-Pandemie in die IPA-Biobank eingelagert wurden und die nachweislich keinen SARS-CoV-2-Kontakt hatten.

In einem weiteren Ansatz wurde im Rahmen der Studie Vollblut der Probanden mit SARS-CoV-2-Peptiden stimuliert, um die Zytokinfreisetzung sowie die Expression von Zelloberflächenmarkern zu bestimmen. Darüber hinaus arbeitet insbesondere das Referat Molekulare Medizin des IPA an der Etablierung neuer Biomarker. Erste Ergebnisse wurden bereits auf zwei Kongressen vorgestellt und diskutiert (Liebers et al., 2024; Liebers et al., 2025).

Die Rekrutierung der Probanden – auch im Längsschnitt – ist abgeschlossen. Zurzeit werden die umfangreichen Messergebnisse zu immunologischen Parametern an den drei Zeitpunkten ausgewertet.

Diese Untersuchungen sollen durch die Nutzung von circa 500 Seren und Daten aus dem neurologischen Register „Erfassung von Patienten mit anhaltenden Gesundheitsstörungen (Langzeitfolgen COVID) nach durchgemachter COVID-19-Erkrankung im beruflichen Kontext“ überprüft und erweitert werden. Die Vergrößerung der Datenbasis durch Identifizierung und Einsatz eines geeigneten Biomarkerpanels kann zur Charakterisierung des heterogenen PCS-Syndroms bis hin zu einer Phänotypisierung der Probanden beitragen.

Fazit

Das Forschungsprojekt zeigt, dass das Post-COVIDSyndrom nicht nur ein weites Spektrum von unterschiedlichsten Symptomen umfasst, sondern auch mit immunologischen Veränderungen einhergeht. Dabei können Entzündungsmarker hilfreich sein, um Kollektive mit unterschiedlicher Symptomausprägung zu erkennen. Die Forschungsergebnisse können einen wichtigen Beitrag zur verbesserten Abgrenzung zu COVID-19-unabhängigen Erkrankungen und zur Einleitung von gezielten therapeutischen Maßnahmen im Sinne einer Tertiärprävention leisten.

Kurz gefasst

Die Begriffe Long- und Post-COVID bezeichnen ein sehr heterogenes Krankheitsbild, das nach einer SARS-CoV-2-Infektion auftreten kann.

Bei Beschäftigten aus dem Gesundheitsdienst und der Wohlfahrtspflege, bei denen gehäuft SARSCoV-2-Infektionen auftraten, kommt es in der Folge häufiger zu Fällen von Long- und Post-COVID.

Die aus dem Projekt gewonnenen Erkenntnisse sollen in einem größeren klinisch charakterisierten Kollektiv überprüft werden und dann zur Einleitung von gezielten therapeutischen Maßnahmen im Sinne einer Tertiärprävention genutzt werden.

Autorinnen/Autor

Prof. Dr. Thomas Brüning

Dr. Verena Liebers

Prof. Dr. Monika Raulf

IPA

Literatur

AWMF S1-Leitlinie Long/Post COVID; Stand 30.05.2024

Choutka J, Jansari V, Hornig M, Iwasaki A. Unexplained postacute infection syndromes. Nat Med 2022; 28: 911-923

Liebers V, Borowitzki G, Stubel H, Litzenberger C, Reuter S, RaspeJ, Sander I, Weidhaas S, Taube C, Capellino S, Claus M, Watzl C, Brüning T, Raulf M. Post COVID und Immunsystem – Untersuchung potenzieller Biomarker. DGAUM Vortrag 2024, München

Liebers V, Borowitzki G, Düser M, Stubel H, Litzenberger C, Reuter S, Raspe J, Sander I, Weidhaas S, Capellino S, Claus M, Watzl C, Brüning T, Raulf M. Untersuchung zu Serummarkern und Symptomen im Längsschnitt bei Beschäftigten aus dem Gesundheitswesen nach einer SARS-CoV-2 Infektion und anhaltenden Beschwerden. DGP Poster 2025 Leipzig

Nalbandian A, Desai AD, Wan E Y. Post-COVID-19 condition. Annu Rev Med 2023. 74:55–64

NICE- National Institute for Health and Care Excellence COVID-19 rapid guideline: managing the long-term effects of COVID-19 Publiziert 18.12.2020; aktualisiert: 25.01.2024